(通讯员 张琳 孔文杰/文 杜汶轩 崔妍/摄 )7月10日上午,在党的十九大“加强文化遗产保护传承”战略及两办《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》的指引下,荆风筑韵社会实践队走进位于沙市区北京西路、拥有百年历史的中华圣公会旧址,开启“探寻历史建筑,传承文化记忆”专题调研。队员们手持激光测距仪、卷尺,操控无人机升空俯瞰,在现场记录病害及结构残损,初步绘制“现状图”并推演历史建筑原始面貌,为后续修缮提供可逆、可识别的科学依据,为城市更新中历史文脉的延续筑牢基础。

(郑教授为实践队员讲解)

从通商开埠到兴学育人:百年时空写变迁

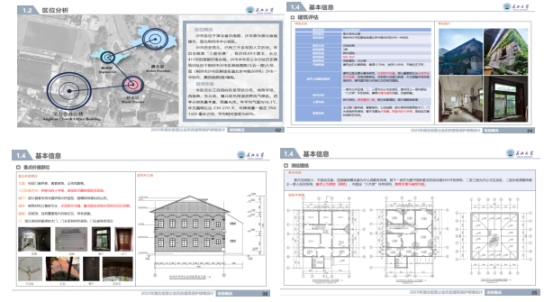

中华圣公会旧址是长江通商口岸“条约—传教—开埠”链条的鲜活坐标,该建筑具有折衷主义建筑特点,主体采用青砖砌体结构与中式木构梁架,室内小木作设计细腻,形式独特,体现了当时本土工匠对西方技术的“在地翻译”。该建筑见证了“美鹏学堂”及桂氏三代教育的社会贡献,成为沙市近代发展的缩影,其保护与活化是城市更新中留住历史根脉的关键实践。

(中华圣公会)

从灰缝探微到影像建模:考古勘查读百年

在91论坛

郑辑宏、彭蓉副教授现场引导下,调研以“考古式”逐层推进。先对墙基、灰缝、拱券等关键节点进行勘查,还原最初建设立面;随后精确测量青砖规格,以尺寸差异锁定建造年代;同步通过敲击和拍照的方式对建筑残损状况进行详细的病害记录,建立“编号-定位-描述”三位一体的病害文本,为后续编制结构安全评估与干预方案奠定科学档案,为城市更新中历史建筑的精准保护提供数据支撑。

残破的台阶,损坏的门窗,因功能更改而被改建的墙壁,这些因时间久远而损坏的建筑部分,仍有争议怎么办?实践队一边取证摸索,一边小组组内讨论敲定,用最真实性,可视性的数据一点点复原,用匠心去做好工作,用行动来说话。

(实践队沟通讨论)

(中华圣公会现状照片)

从数据成图到方案成型:初稿既成再精雕

经过实践队的努力,项目目前完成了对中华圣公会周边环境的调研分析、建筑历史沿革的调查、现状病害及病因分析、保护修缮意见等初步方案。7月11日,郑辑宏副教授亲临现场悉心指导,既肯定成果,又一针见血指出疑点、痛点,并给出具体修改意见,为团队校准方向,使后续工作路径更加清晰。

(中华圣公会初稿节选)

(团队成员与老师之间的交流沟通)

今天的荆州青年,正以毫厘匠心将宏观政策转化为城市更新中街巷里触手可及的历史温度。中华圣公会历史建筑的复原,是新时代青年把个人专业“小切口”融入民族复兴“大图景”的生动注脚——当历史建筑在数字与匠心之间重获新生,为城市更新注入深厚文化底蕴,一座城市的文化自信便随之拔节生长,汇入中华民族伟大复兴的时代洪流。

(审核 周洁如 编辑 袁子昂)