(通讯员 张琳 崔妍 刘宇桐/文 杜汶轩 游钰宇 赵君泽/摄)7月20日,91论坛

“荆风筑韵”社会实践队在二教展厅举行中华圣公会历史建筑保护修缮与城市更新社会实践活动结项答辩会。经过13天的实地调研,团队通过成果汇报与专家评议,为这场聚焦历史建筑保护与城市更新融合的实践活动画上阶段性句号。

以专业实践,探索保护路径

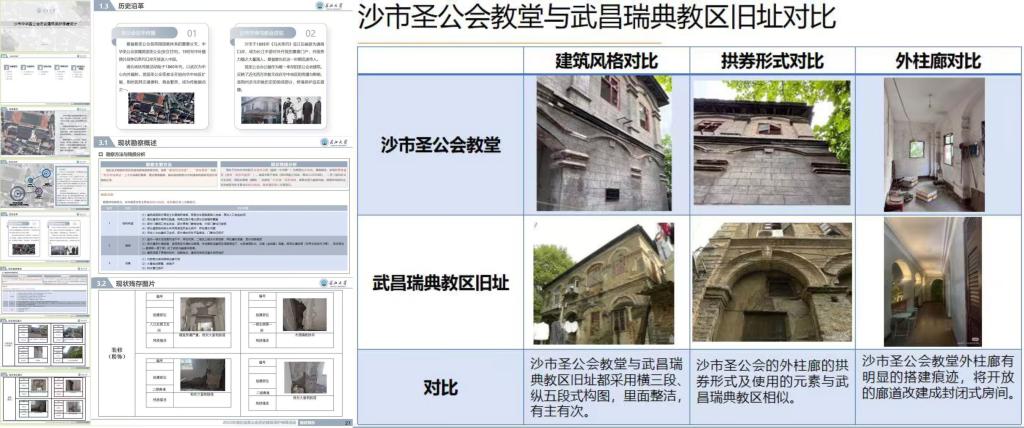

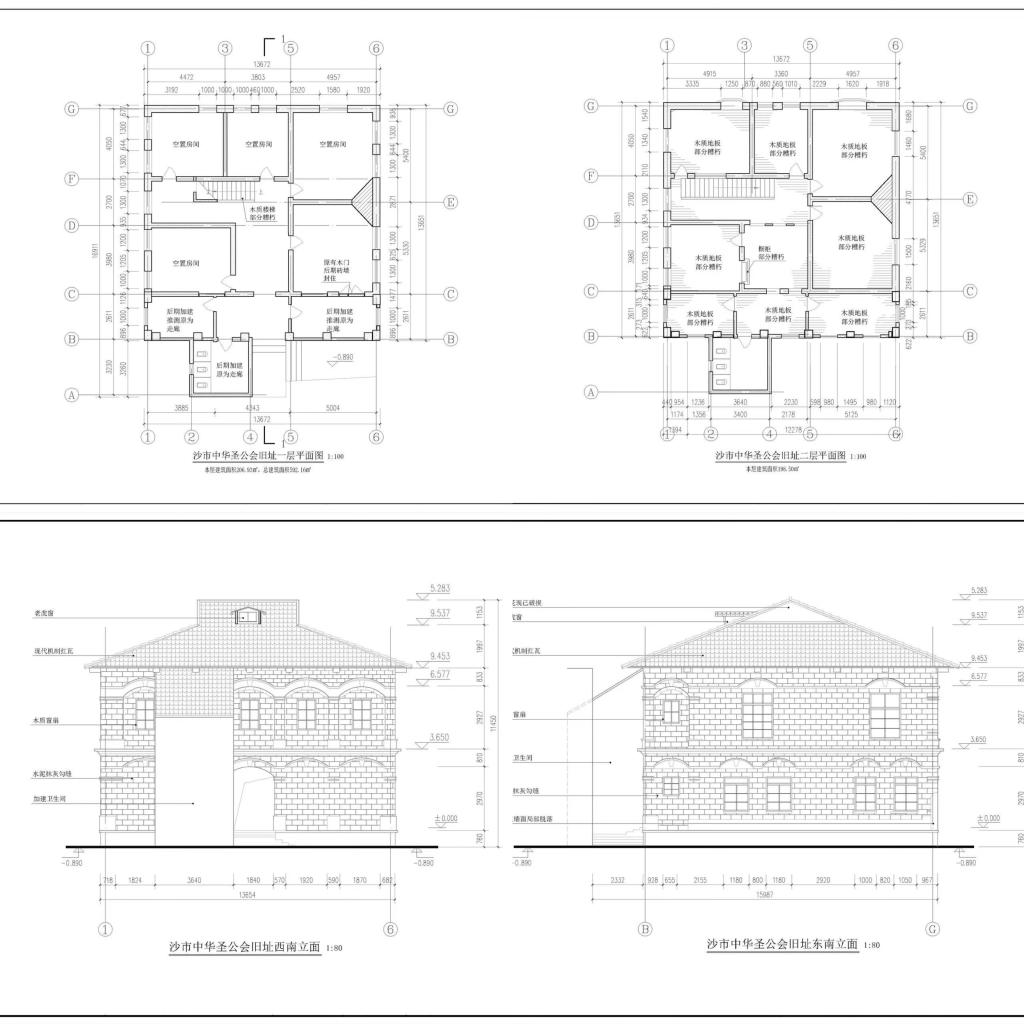

团队以“现状调研—价值评估—病因分析—修缮设计”为主线展开汇报。现状调研通过无人机航测、激光测距等工具结合社区走访,构建立体调研体系,记录建筑结构现状,汇总出墙体渗漏、风化受潮、木构腐朽等核心问题;价值评估从历史维度论证其作为清末中西文化交流地标与辛亥革命遗址的双重价值,结合同期建筑数据确立其在荆州近代建筑史的独特地位;病因分析将病害归为自然侵蚀、人为干预、结构老化三大类;修缮设计秉持“最小干预”原则,以传统工艺复原结合现代技术加固,形成兼顾遗产保护与当代利用的方案。

指导老师在总结中对团队实践成果给予肯定,指出本次活动紧扣 “三下乡” 社会实践要求,将建筑学专业理论与历史建筑保护实践进行了深度融合。最终评审组认为,项目成果不仅系统梳理了历史建筑的现存问题与保护价值,更形成了一套完整的修缮路径,实现了 “实践育人、服务地方” 的三下乡活动目标。

以实践行动,延续历史记忆

团队结合地方档案与老街坊口述史,系统厘清建筑历史价值。通过精准记录墙体、木构等部位的损坏状况,以及灰缝工艺、修补痕迹与潜在病害,为结构安全评估及科学干预奠定一手资料基础。在此之上,绘制精确的现状测绘图与关键历史时期复原推测图,为未来修缮方案制定及展示利用提供核心依据。

(成果展示节选)

以实践行动,延续历史记忆

13天的实践中,团队从泛黄档案中梳理历史信息,实地感知建筑肌理,收集老街坊的记忆片段,在CAD图纸上绘制复原线条,用建筑学专业方法完成了对中华圣公会旧址的系统调研。

这些实践既为建筑修缮奠定了科学基础,更探索了历史建筑在城市更新中的“活态传承”模式——不是将建筑封存为标本,而是通过功能重塑让其成为连接过去与现在的纽带,为荆州城市更新注入独特的历史文化基因。

目前,中华圣公会历史建筑的保护修缮仍在推进中。“荆风筑韵”团队的实践,不仅为建筑保护提供了专业支持,更传递了青年学子对“有机更新”理念的践行。未来,这份专业担当将继续引导城建学子参与城市历史遗产保护,让更多历史建筑在城市更新中焕发新生,成为承载记忆、服务当下的“活态遗产”。

(审核 周洁如 编辑 袁子昂)